Auswirkung energieeffizienten Bauens auf Radon-Belastung

Der «Nationale Radonaktionsplan» des Bundesamts für Gesundheit (BAG) zeigt erhöhten Handlungsbedarf an, die Radon-Belastung in Gebäuden und damit das Risiko, an Lungenkrebs zu erkranken, zu senken. Die Hochschule Luzern – Technik & Architektur misst nun in verschiedenen Studien die Radon-Konzentration in den Innenräumen von energieeffizienten Gebäuden im Kanton Luzern. Erste Resultate zeigen, dass die Werte tiefer sind als in normalen Bauten.

Energieeffizient zu bauen ist notwendig, wenn die Energiewende gelingen soll. Es gibt jedoch skeptische Stimmen, die die Gesundheit der Bewohner und Bewohnerinnen durch energie-effizientes Bauen gefährdet sehen. Auch in Bezug auf das radioaktive Edelgas Radon stellt sich diese Frage. Es entsteht beim Zerfall von Uran in der Erde und gelangt mit der Bodenluft in die Häuser, wo es eingeatmet werden kann. Seine Zerfallsprodukte können sich auf dem Lungengewebe ablagern und Lungenkrebs erzeugen. Der Bund spricht von 230 Fällen von tödlichem Lungenkrebs jährlich, die auf Radon zurückzuführen sind, wobei statistisch gesehen bei 217 Fällen der Mix aus Rauchen und Radon-Belastung ausschlaggebend ist.

Energieeffizientes Bauen erfordert luftdichte Gebäudehüllen. Der Verdacht, dass dichtere Gebäudehüllen zu einer erhöhten Radon-Belastung führen könnte, sei nachvollziehbar, meint Projektleiter Prof. Dr. Heinrich Manz: «Falls Radon in ein ansonsten dichtes Gebäude eindringt und die Innenluft nicht genügend durch Aussenluft ersetzt wird, steigt die Radon-Konzentration. Messungen sind notwendig, um dies abzuklären.»

Tiefe Radon-Belastung in Niedrigenergiehäusern mit Luft-Erdwärmetauschern

15 Minergie-P- und Passivhäuser mit Luft-Erdwärmetauschern (Baujahr ab 1999) hat die Hochschule Luzern – Technik & Architektur in Zusammenarbeit mit der Firma inNET Monitoring AG und im Auftrag des Bundesamts für Gesundheit (BAG) und der Dienststelle Umwelt und Energie des Kantons Luzern (uwe) in einer ersten Studie untersucht. Bei Luft-Erdwärmetauschern gelangt die Aussenluft über erdverlegte Rohre ins Hausinnere. Grundsätzlich könnte Radon wegen des Unterdrucks durch undichte Stellen in die Rohre eindringen. Die Resultate zeigen jedoch: Die Bewohnerinnen und Bewohner dieser Häuser sind einer deutlich geringeren Radon-Konzentration ausgesetzt als der gegenwärtige Richtwert für Neubauten (400 Bequerel pro Kubikmeter) erlaubt. Die Werte der untersuchten Gebäude liegen weit unter 100 Bq/m3 und damit auch unter denjenigen, die in anderen Gebäuden der entsprechenden Gemeinden gemessen wurden. Zum Vergleich: Der arithmetische Mittelwert liegt in der Stadt Luzern bei 121 Bq/m3 (Quelle: BAG, Stand 2011).

Zweite Studie untersucht Radon-Konzentrationen vor und nach einer Sanierung

Um herauszufinden, wie sich die Radon-Belastung in Gebäuden verändert, die saniert werden, setzt die Hochschule Luzern – Technik & Architektur derzeit eine zweite Studie im Auftrag des uwe um. Heinrich Manz wird mit seinem Team die Radon-Konzentration in Häusern vor und nach einer Sanierung messen, um zu sehen, was passiert, wenn die Gebäudehülle z.B. durch das Ersetzen von Fenstern dichter wird.

Luzern, 21. Mai 2013

Seite 2/2

«Für den Schutz vor Radon in energieeffizienten Bauten ist auch die professionelle Ausführung der Gebäudetechnik wesentlich», erklärt Dr. Davide Bionda, der die Messungen leitet. Deshalb ist Peter Bucher vom uwe überzeugt: «Eine sinnvolle Prävention beginnt bei der Ausbildung der Baufachleute.»

WHO empfiehlt tiefere Grenz- und Richtwerte als in der Schweiz bisher gelten

Neuere epidemiologische Studien haben gezeigt, dass der Radon-Risikofaktor doppelt so hoch ist wie noch in den 1990er-Jahren angenommen: «Die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt deshalb viel tiefere Werte als in der Schweiz bisher gelten, und der Bund sieht vor, diese zu übernehmen», so Peter Bucher von der Dienststelle Umwelt und Energie des Kantons Luzern (uwe). Während in der Schweiz der Grenzwert bei 1000 Bq/m3 festgesetzt ist, empfiehlt die WHO neu 300 Bq/m3; bei Neu- und Umbauten sowie Sanierungen gilt bislang ein Richtwert von 400 Bq/m3, die WHO empfiehlt, Werte unter 100 Bq/m3 anzustreben.

Anlage:

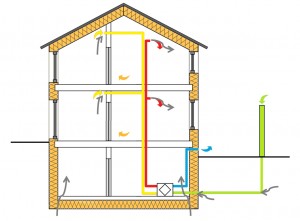

Bild: Schematische Darstellung eines Niedrigenergiegebäudes mit mechanischer Lüftungsanlage und Luft-Erdwärmetauscher. Mögliche Radon-Infiltrationsstellen sind mit grauen Pfeilen gekennzeichnet. Bildnachweis: Hochschule Luzern

Die Studie steht online zur Verfügung: www.hslu.ch/t-technik-architektur-zig-publikationen

Davide Bionda, Christian Ruckstuhl, Peter Bucher, Heinrich Manz: Radonbelastung in Innenräumen von Niedrigenergiebauten mit Luft-Erdwärmetauschern. Resultate der Messungen in 15 Gebäuden im Kanton Luzern während der Heizsaison 2011/12 – Schlussbericht, September 2012

Kontakt für Medienschaffende:

Hochschule Luzern – Technik & Architektur

Heinrich Manz, Projektleiter und Dozent für Bauphysik

T +41 41 349 39 15, heinrich.manz@hslu.ch

Davide Bionda, Sen. Wissenschaftl. Mitarbeiter, Zentrum für Integrale Gebäudetechnik ZIG

T +41 41 349 34 30, davide.bionda@hslu.ch

Hochschule Luzern

Die Hochschule Luzern ist die Fachhochschule der sechs Zentralschweizer Kantone und vereinigt die fünf Departemente Technik & Architektur, Wirtschaft, Soziale Arbeit, Design & Kunst sowie Musik. Rund 5’500 Studierende absolvieren ein Bachelor- oder Master-Studium, knapp 4’200 besuchen eine Weiterbildung. Die Hochschule Luzern ist die grösste Bildungsinstitution in der Zentralschweiz und beschäftigt rund 1’400 Mitarbeitende.