Besetzung und Programm:

Wiener Philharmoniker

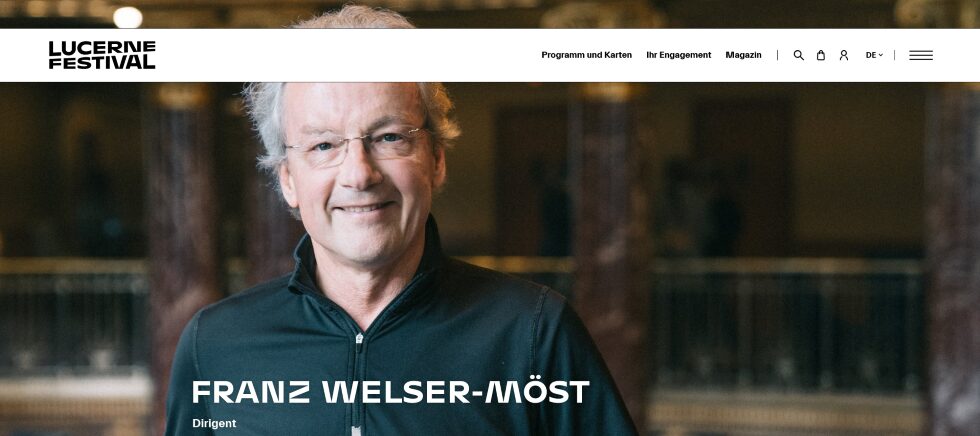

Franz Welser-Möst Dirigent

Alban Berg (1885–1935)

Sinfonische Stücke aus der Oper Lulu

Anton Bruckner (1824–1896)

Sinfonie Nr. 9 d-Moll WAB 109

Alban Berg Sinfonische Stücke aus der Oper Lulu

Ein Meisterwerk zwischen Oper und Konzertsaal

Alban Bergs „Lulu-Suite“ beziehungsweise die Sinfonischen Stücke aus der Oper „Lulu“ gelten als Brücke zwischen Bühne und Konzertpodium. Geschrieben aus Fragmenten seiner unvollendeten Oper, verdichten sie das dramatische Geschehen in eine konzertante Form. Die Wiener Philharmoniker präsentierten im KKL Luzern unter der Leitung von Franz Welser-Möst eine Aufführung, die die innere Spannung dieses Werks eindrucksvoll spürbar machte.

Franz Welser-Möst – kontrollierte Intensität

Der Dirigent Franz Welser-Möst entschied sich für eine Lesart, die Klarheit und Struktur in den Vordergrund stellte. Anstelle überbordender Dramatik setzte er auf sorgfältig modellierte Klangarchitektur. Seine Gestik blieb sparsam, aber präzise, und führte das Orchester sicher durch die komplexen Passagen. Die Musik wirkte nie zerfasert, sondern konsequent gebaut, selbst in den eruptiven Ausbrüchen, die Bergs Partitur immer wieder bereithält.

Die Wiener Philharmoniker – klangliche Souveränität

Die Wiener Philharmoniker zeigten einmal mehr, warum sie als eines der führenden Orchester der Welt gelten. Ihr unverwechselbarer Klang, warm in den Streichern, charaktervoll in den Holzbläsern und majestätisch in den Blechbläsern, verlieh den Sinfonischen Stücken eine fast opernhafte Fülle. Besonders die heiklen Übergänge zwischen lyrischen und expressionistischen Episoden gelangen mit erstklassiger Eleganz und Präzision.

Klangfarben zwischen Erotik und Abgrund

Bergs Musik oszilliert zwischen gläserner Zerbrechlichkeit und expressiver Wucht. Die Wiener Philharmoniker zeichneten diese Spannungsfelder mit größter Differenziertheit nach. Die schimmernden Streicherflächen ließen die zerbrechliche Psyche der Titelfigur aufleuchten, während scharfe Blechattacken und schroffe Schlagwerkakzente den drohenden Abgrund signalisierten. Dieses Wechselspiel erzeugte eine Atmosphäre, die den Zuhörer förmlich in den Bann schlug.

Strenge Form und emotionale Freiheit

Welser-Möst gelang es, die enorme strukturelle Dichte der Partitur herauszuarbeiten, ohne die emotionale Unmittelbarkeit zu verlieren. Er balancierte die Zwölftontechnik, die Berg meisterhaft mit spätromantischen Klangfarben verbindet, zu einer packenden Synthese. Der Fluss des Werkes wirkte stringent, zugleich aber offen für eruptive Momente, die wie Blitzeinschläge durch die Partitur fuhren. Diese Mischung aus Rationalität und Emotion prägte den Gesamteindruck nachhaltig.

Ein Orchester in Hochform

Die Wiener Philharmoniker präsentierten sich in absoluter Topform. Besonders die Streicher überzeugten durch ihre Fähigkeit, zugleich lyrisch zu singen und mit Schärfe zu attackieren. Die Holzbläser zeichneten mit ihren Soli feinste psychologische Porträts, während das Blech heroische wie auch bedrohliche Klangmassen aufbaute. Das Schlagwerk schließlich setzte präzise Schocks, die den Ausdruck ins Extrem trieben. Zusammen entstand eine musikalische Darstellung von packender Intensität.

Resonanz im Saal

Das Publikum im KKL Luzern reagierte mit großer Aufmerksamkeit und gespannter Stille. Die Aufführung entfaltete eine Sogwirkung, die kaum jemand unberührt ließ. Das Auditorium belohnte die Musiker*innen mit begeistertem Applaus und würdigten damit nicht nur die technische Perfektion, sondern auch die emotionale Wucht dieser Darbietung.

Eine Interpretation von nachhaltiger Wirkung

Bergs „Sinfonische Stücke aus Lulu“ bleiben eine Herausforderung für Orchester wie Publikum – intellektuell, emotional, atmosphärisch. Die Wiener Philharmoniker unter Franz Welser-Möst meisterten diese Aufgabe mit einer Mischung aus Präzision und Leidenschaft. Sie legten Schichten frei, die den Reichtum dieser Musik in all ihren Facetten zeigten: zwischen Erotik und Tragik, zwischen Schönheit und Zerstörung. Ein erster Konzertteil, der sich tief ins Gedächtnis einprägt.

Anton Bruckner Sinfonie Nr. 9 d-Moll WAB 109

Ein unvollendetes Vermächtnis

Anton Bruckners Neunte Sinfonie in d-Moll, sein letztes und unvollendet gebliebenes Werk, gilt als musikalisches Testament eines tiefgläubigen Komponisten. Die Wiener Philharmoniker, die Bruckners Klangsprache seit Generationen in ihrer DNA tragen, präsentierten das monumentale Werk im zweiten Konzertteil. Es wurde eine Interpretation, die eindringlich zeigte, wie stark diese Musik zwischen Diesseits und Jenseits vermittelt und wie nah Erhabenheit und Verletzlichkeit beieinander liegen.

Welser-Möst und die Klarheit der Architektur

Franz Welser-Möst ist kein Dirigent, der Bruckner mit Pathos überfrachtet. Vielmehr legt er Schicht für Schicht frei und vertraut auf die innere Logik der Architektur. Sein Dirigat zeichnete sich durch Zurückhaltung aus, doch gerade diese Selbstverständlichkeit verlieh der Aufführung Größe. Er baute die gewaltigen Steigerungen organisch auf, hielt die Tempi flüssig und erlaubte den musikalischen Linien, sich natürlich zu entfalten. Nichts wirkte aufgesetzt – alles schien Teil eines großen, atmenden Ganzen.

Der erste Satz – düsterer Aufbruch

Schon im „Feierlich. Misterioso“ öffnete sich eine Welt voller Geheimnisse. Die Wiener Philharmoniker entfalteten eine Tiefe, die zugleich erdverbunden und metaphysisch wirkte. Die Streicher zeichneten dunkle Bögen, das Blech setzte markante Akzente, und die Holzbläser sorgten für farbige Durchlichtungen. Welser-Möst hielt die Spannung in den langen Steigerungen meisterhaft. Die dramatischen Ausbrüche wirkten erschütternd, ohne jemals grob zu werden – vielmehr durchzogen sie den Satz mit einer unausweichlichen Dringlichkeit.

Das Scherzo – Urkraft und Präzision

Im zweiten Satz, dem „Scherzo. Bewegt, lebhaft“, zeigten die Philharmoniker ihre unvergleichliche Fähigkeit, rohe Energie mit Eleganz zu verbinden. Die rhythmische Prägnanz verlieh der Musik eine fast tänzerische Urkraft, während die Trio-Passage in ihrer überraschenden Leichtigkeit einen scharfen Kontrast bot. Welser-Möst formte klare Konturen, ließ die Musik vorwärtsdrängen und hielt doch stets die Balance. Besonders beeindruckend war die Wucht des Orchesters, die nie in Lautstärke erstickte, was bei Bruckner schon mal passieren könnte, sondern von innerer Glut getragen war.

Das Adagio – Bruckners Abschied

Der dritte Satz, das „Adagio. Feierlich, langsam“, ist Bruckners ergreifendes Abschiedswort. Hier erreichte die Aufführung ihre größte Intensität. Das Wiener Renommierorchester spielte mit einer Ausdruckstiefe, die den ganzen Saal in ergriffene Stille versetzte. Die weiten Kantilenen der Streicher wirkten wie Gebete, das Blech intonierte mächtige, fast apokalyptische Choralgesten, während die Holzbläser eine fragile, menschliche Wärme einbrachten. Welser-Möst ließ den Satz mit äußerster Geduld wachsen, bis er in jenen erschütternden Höhepunkt mündete, der wie ein Blick ins Jenseits anmutete.

Die Stille danach

Nach dem Verklingen des Adagios herrschte eine Stille, die länger dauerte als gewöhnlich. Niemand wagte zu applaudieren, als wolle das Publikum den Raum für das Nachhallen der Musik bewahren, unsicher ob das wirklich des Ende war, ob das Werk auch diesmal unvollendet blieb, also getreu dem diesjährigen Festivalmotto „open end“. Diese Stille war vielleicht der eindrücklichste Moment des Abends: ein gemeinsames Innehalten, das zeigte, wie sehr Bruckners Musik Herz und Geist zugleich berührt. Erst nach einigen Sekunden, als sich Festivalintendant Michael Häfliger und seine Frau Andrea Lötscher, wie immer in Reihe 17 platziert, zu einer „Standing Ovation“ erhoben, setzte der Applaus ein – zögerlich, dann immer stärker, schließlich überwältigend und in eine stehende Ovation aller mündend.

Die Wiener Philharmoniker, einfach Weltklasse

Das Orchester spielte mit einer Homogenität und Intensität, die Bruckners Musik ideal zum Ausdruck brachte. Die legendäre Wärme der Streicher, die majestätische Strahlkraft der Hörner, die Farbpalette der Holzbläser und die wuchtige Präzision des Blechs verschmolzen zu einem Gesamteindruck von seltener Geschlossenheit. Die Musiker waren nicht bloß Interpreten, sondern Mittler einer spirituellen Erfahrung. Man spürte: Dies ist Musik, die zum innersten Selbst spricht.

Welser-Möst als Diener der Musik

Franz Welser-Möst verzichtete bewusst auf äußere Effekte. Sein Dirigat war nie auf Selbstdarstellung angelegt, sondern ganz dem Werk verpflichtet. Er vertraute auf die Kraft der Musik und die Kompetenz seines Orchesters. Diese Haltung verlieh der Aufführung Glaubwürdigkeit und Tiefe. Gerade durch die Abwesenheit von theatralischen Gesten konnte die Größe der Neunten unverfälscht wirken. Der Dirigent bewies, dass wahre Autorität in Demut liegt – und in der Fähigkeit, loszulassen.

Diese Interpretation, ein Vermächtnis

Bruckners Neunte ist ein Werk, das schwer zu fassen bleibt: unvollendet, geheimnisvoll, monumental und doch zutiefst menschlich. Die Aufführung der Wiener Philharmoniker unter Franz Welser-Möst zeigte all diese Facetten in exemplarischer Weise. Sie offenbarte das Werk als spirituelles Vermächtnis, das die Zuhörer nicht nur im Moment ergriff, sondern auch lange nachhallte. Es war ein Abend, der eindrücklich zeigte, warum Bruckners Musik gerade heute so notwendig ist – weil sie uns Demut, Größe und Hoffnung zugleich vermittelt.

Text: www.leonardwuest.ch

Fotos: Priska Ketterer, Peter Fischli und Patrick Hürlimann www.lucernefestival.ch

Homepages der andern Kolumnisten: www.gabrielabucher.ch www.herberthuber.ch www.maxthuerig.ch www.marinellapolli.ch