Besetzung und Programm:

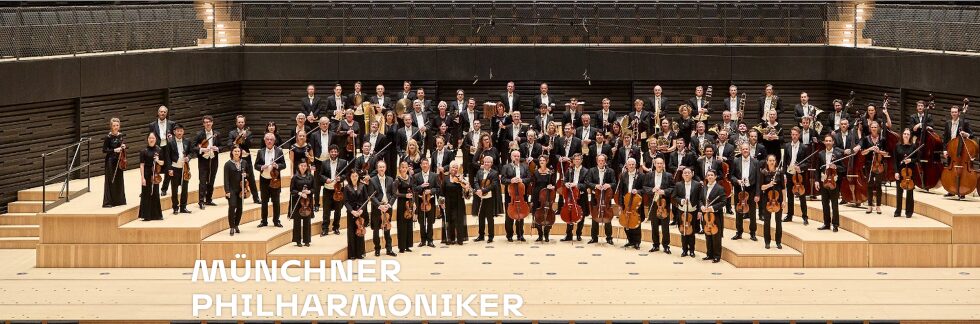

Münchner Philharmoniker

Lahav Shani Dirigent

Lisa Batiashvili Solistin Violine

Ludwig van Beethoven (1770–1827)

Violinkonzert D-Dur op. 61

Franz Schubert (1797–1828)

Sinfonie Nr. 7 h-Moll D 759 Die Unvollendete

Richard Wagner (1813–1883)

Vorspiel zum Ersten Aufzug und Isoldens Liebestod aus Tristan und Isolde

Ludwig van Beethoven Violinkonzert D-Dur op. 61

Klassische Größe mit frischem Atem

Ludwig van Beethovens Violinkonzert in D-Dur op. 61 gehört zu den Monumenten des Repertoires – eine Verbindung von edler Form, lyrischer Tiefe und technischer Brillanz. In der Aufführung mit den Münchner Philharmonikern unter Lahav Shani und der Solistin Lisa Batiashvili erklingt das Werk mit einer Mischung aus nobler Klarheit, innerer Spannung und moderner Frische. Es ist kein historisierender Beethoven – sondern ein lebendiger, atmender, dialogischer.

Ein erster Satz voller Weite und Eleganz

Der weit gespannte Kopfsatz wird von Shani mit großem Atem und kluger Dramaturgie aufgebaut. Die Münchner Philharmoniker spielen mit klarer Struktur, dabei stets warm im Ton und mit feinen dynamischen Abstufungen. Lisa Batiashvili gestaltet ihren Part mit eleganter Ruhe und technischer Souveränität, ohne sich je in virtuosem Glanz zu verlieren. Ihre Kantilenen singen, ihre Läufe fließen – alles klingt natürlich, frei und dabei doch hoch konzentriert.

Feinsinniges Zwiegespräch im Larghetto

Im Larghetto zeigt sich die ganze Stärke dieser Interpretation: Reduktion, Ausdruck und Klangbewusstsein. Batiashvilis Ton ist warm, fast kammermusikalisch intim. Die Zurückhaltung wird nie zur Schwäche, sondern zur Stärke – das Orchester begleitet mit atmender Präsenz, nie bloß begleitend, sondern in empfindsamer Partnerschaft. Shani versteht es, dem Satz Ruhe zu lassen, ohne ihn ins Statische kippen zu lassen.

Finale mit tänzerischer Leichtigkeit

Der dritte Satz, das Rondo, bringt rhythmische Energie und Eleganz in Einklang. Batiashvili verleiht ihm eine tänzerische Beweglichkeit, frei von Kraftmeierei, immer mit stilistischer Sicherheit und einem Augenzwinkern. Shani und das Orchester halten die Balance zwischen Antrieb und Transparenz – die Musik bewegt sich geschmeidig, wirkt stets durchhörbar und lebendig.

Ein Beethoven voller Leben und Charakter

Diese Interpretation des Violinkonzerts lebt von musikalischer Reife, partnerschaftlichem Musizieren und tiefer Werkkenntnis. Lisa Batiashvili überzeugt nicht nur als Virtuosin, sondern als Geschichtenerzählerin auf der Geige. Lahav Shani und die Münchner Philharmoniker sind ihr dabei ein sensibler, klangsinnlicher Partner. Ein Beethoven fern jeder Routine – klar, menschlich, und voll zeitloser Schönheit.

Das sachkundige Publikum würdigte die Ausführenden mit einem stürmischen, langanhaltendem Applaus.

Die gebürtige Georgierin (*1979) Lisa Batiashvili, die Ehrendoktorin der Sibelius-Akademie in Helsinki ist, spielt auf einer Guarneri del Gesù aus dem Jahr 1739.

Franz Schubert Sinfonie Nr. 7 h-Moll D 759 Die Unvollendete

Schuberts Fragment mit voller Ausdruckskraft

Franz Schuberts Sinfonie Nr. 7 h-Moll D 759, bekannt als „Die Unvollendete“, zählt zu den rätselhaftesten und zugleich eindrucksvollsten Werken der Romantik. In der Interpretation durch die Münchner Philharmoniker unter Lahav Shani entfaltet sich das nur aus zwei Sätzen bestehende Werk als emotional tiefes, klanglich fein ausbalanciertes Musikdrama. Shani nähert sich dem Werk nicht als unvollendetes Fragment, sondern als geschlossene Aussage von großer innerer Geschlossenheit.

Ein erster Satz voll innerer Spannung

Der Allegro moderato beginnt bei Shani mit zarter Zurückhaltung, fast tastend – und entwickelt sich nach und nach zu einer dramatisch aufgeladenen Klanglandschaft. Die Münchner Philharmoniker zeigen hier eine hervorragende Klangbalance: warme, tragende Streicher, präzise Holzbläser und ein sonor eingebettetes Blech. Der israelische Dirigent versteht es, die Gegensätze von Licht und Schatten, Drängen und Innehalten subtil auszubalancieren, ohne in Sentimentalität zu verfallen.

Lyrische Tiefe im Andante

Der zweite Satz, Andante con moto, wird zu einem melancholisch schimmernden Ruhepol. Die kantablen Melodien entwickeln sich unter Shanis Leitung mit natürlichem Atem. Er formt Phrasen mit großer Aufmerksamkeit für Dynamik und Farbnuancen. Die innere Spannung bleibt dabei stets spürbar – als Ahnung einer Geschichte, die nicht zu Ende erzählt wird. Besonders eindrucksvoll: die feine Abstimmung zwischen den Instrumentengruppen, die das Seelenleben dieser Musik hörbar macht.

Ein bewusster Umgang mit dem Fragment

Shani nimmt Schuberts „Unvollendete“ nicht als Torso, sondern als vollendeten Ausdruck eines musikalischen Gedankens. Ohne den Wunsch nach Ergänzung oder Deutung schafft er eine Interpretation, die den poetischen Gehalt des Werks in den Mittelpunkt stellt. Ein Schubert, der sich nicht erklären will – sondern mit stiller Kraft wirkt.

Richard Wagner Vorspiel zum Ersten Aufzug und Isoldens Liebestod aus Tristan und Isolde

Ekstatische Klangwelten

Richard Wagners Vorspiel und Isoldens Liebestod aus Tristan und Isolde gehören zu den emotional dichtesten und harmonisch kühnsten Orchesterstücken der Romantik. In der Interpretation der Münchner Philharmoniker unter Lahav Shani entfaltet sich dieser musikalische Kosmos mit beeindruckender Intensität. Der Dirigent wählt einen zupackenden, aber atmenden Zugang, der Wagners radikale Harmonik nicht nur analytisch freilegt, sondern in sinnlicher Spannung auflädt.

Vorspiel: Sehnsucht ohne Erlösung

Der berühmte Beginn mit dem legendären, mystifizierten „Tristan-Akkord“ erklingt bei Shani nicht als bloßer Meilenstein der Musikgeschichte, sondern als offener, schwebender Ausdruck reiner Sehnsucht. Die Münchner Philharmoniker spielen mit feinem Gespür für Spannung und klangliche Transparenz. Der Dirigent gestaltet die Steigerungen mit großer Geduld, lässt Pausen atmen, Spannungsbögen wachsen – ein ständiges Streben nach Auflösung, das sich nie erfüllt. So entsteht eine mitreißende Darstellung der psychologischen Dramatik.

Liebestod: Verklärung im Klang

Im Liebestod gelingt es Shani, Wagners Musik zwischen Klangfülle und Innerlichkeit auszubalancieren. Die Streicher leuchten in warmem, sehnsuchtsvollem Klang, die Holzbläser setzen glühende Farbakzente. Besonders eindrucksvoll ist der langsame, kontrollierte Aufbau der finalen Steigerung: Kein bloßer Klangrausch, sondern ein gezielt geführtes Aufblühen bis zur letzten, erlösenden Kadenz.

Wagner mit klarem Blick und Gefühl

Der Münchner Interpretation vermeidet jede Übertreibung oder Sentimentalität – sie ist klar strukturiert, dabei voller Ausdruckskraft. Die Münchner Philharmoniker folgen ihm mit großer Klangdisziplin und feiner Emotionalität. So wird Wagners Musik nicht zum Selbstzweck, sondern zu einem tiefen, fast meditativen Erlebnis: zwischen Spannung, Hingabe und Verklärung. Ein Wagner voller Licht und Tiefe, dessen Ende irgendwie auch dem diesjährigen Festivalmotto „open end“ entspricht, da nicht als kontinuierlich Spannung aufbauendes, mächtiger werdendes Finale von Wagner komponiert , sondern quasi als „fade out“, was auch die atemlose Stille des Auditoriums erklärt, die sich erst nach ein paar, endlos scheinenden Sekunden in stürmischem Applaus Bahn bricht.

Text: www.leonardwuest.ch

Fotos: Priska Ketterer, Peter Fischli und Patrick Hürlimann www.lucernefestival.ch

Homepages der andern Kolumnisten: www.gabrielabucher.ch www.herberthuber.ch www.maxthuerig.ch www.marinellapolli.ch