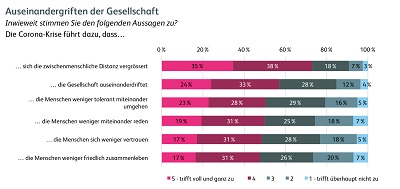

Einfluss der Coronakrise auf das Zusammenleben der Gesellschaft. Im November haben 73 Prozent der befragten Personen der Aussage voll und ganz oder teilweise zugestimmt, dass sich die zwischenmenschliche Distanz seit dem Frühling vergrössert hat.

Das Zusammenleben der Bevölkerung hat sich seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie spürbar verändert. Eine Studie der Hochschule Luzern untersucht, welche langfristigen Folgen das für die Gesellschaft hat. Die Ergebnisse zeigen: Die Bevölkerung spürt seit dem Lockdown ein Auseinanderdriften.

Social Distancing, Arbeiten von zuhause und abgesagte Veranstaltungen – das gesellschaftliche Leben hat mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie im Frühling 2020 einen Knick erfahren. Um herauszufinden, wie sich diese Entwicklung langfristig auf das Zusammenleben und das Konsumverhalten der Schweizer Bevölkerung auswirkt, hat ein Forschungsteam der Hochschule Luzern eine repräsentative Langzeitstudie lanciert. Die Forscherinnen und Forscher führen dazu in regelmässigen Abständen Befragungen mit 1’000 Personen durch. Die letzte Erhebung, die im Oktober und November in der ganzen Schweiz stattgefunden hat, gibt Aufschluss darüber, wie die Menschen die gesellschaftlichen Veränderungen durch Corona wahrnehmen.

Physische Distanz führt zu psychischer Distanz

Besonders deutlich zeigt sich: Ein Grossteil der Bevölkerung fühlt, dass die Menschen weiter voneinander entfernt sind als vor der Coronazeit. So haben drei von vier Befragten der Aussage zugestimmt, dass die zwischenmenschliche Distanz seit damals grösser geworden ist. Etwas mehr als die Hälfte der Befragten sagt, die Gesellschaft sei durch die Coronakrise auseinandergedriftet. «Die grössere physische Distanz scheint auch mit einer Vergrösserung der psychischen Distanz einherzugehen», sagt Marcel Zbinden, Co-Autor der Studie und Wirtschaftspsychologe an der Hochschule Luzern. Das Wohlbefinden der Bevölkerung sei stark von sozialen Interaktionen abhängig. Seit dem Lockdown findet das soziale Leben in der analogen Welt nur noch eingeschränkt statt. Diese Lücke können auch Alternativen im Internet nicht schliessen. «Viele persönliche Gemeinschaftserlebnisse wie Geburtstage oder Kinobesuche können nur schwer in die digitale Welt überführt werden», so Zbinden.

Gegenseitiges Vertrauen nimmt ab

Auch der Umgang untereinander hat sich gemäss der Umfrage verändert. Rund 50 Prozent der befragten Personen geben an, dass die Menschen während der Coronazeit weniger miteinander reden als vorher. Ebenfalls etwa die Hälfte der Befragten ist der Meinung, dass die gegenseitige Toleranz und das Vertrauen gegenüber den Mitmenschen abgenommen haben. Die HSLU-Forschenden sehen darin eine Folge der starken Polarisierung der Gesellschaft, die sie im Zusammenhang mit den Massnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie feststellen. «Viele Menschen sind bezüglich Gefährlichkeit des Virus und Notwendigkeit der Massnahmen verunsichert. Das führt dazu, dass sie den Anschluss an unterschiedliche Meinungslager suchen», sagt Dominik Georgi, der die HSLU-Studie mitverfasst hat. Zwischen diesen Lagern werde der Ton immer schärfer und das gegenseitige Verständnis immer kleiner. Hinzu kommt, dass die Leute während der Coronakrise öfters zuhause bleiben und deshalb noch häufiger auf digitalen Kommunikationskanälen unterwegs sind als sonst. Auch die sozialen Medien erhalten dadurch ein stärkeres Gewicht. «Gerade auf Social Media bewegen sich die Menschen noch viel stärker in Filterblasen als in der analogen Welt», so Georgi.

Kaum regionale Unterschiede

Besonders stark wahrgenommen wird das Auseinanderdriften der Gesellschaft von selbständig Erwerbenden und Nichterwerbstätigen. Ebenfalls stark ausgeprägt ist das Empfinden bei Personen, die sich Sorgen um ihre finanzielle Situation machen. Nicht signifikante Unterschiede gibt es derweil bei der regionalen Herkunft der Befragten. Eine vergrösserte zwischenmenschliche Distanz wird von zwischen 79 Prozent der Befragten in der Nordwestschweiz bis 69 Prozent der Befragten in der Zentralschweiz in der ganzen Schweiz ausgeprägt wahrgenommen. «Bei der Festlegung der Massnahmen stehen die regionalen Differenzen immer wieder zur Diskussion. Deshalb hat es uns überrascht, dass es bei unseren Resultaten keine grösseren Unterschiede zwischen den Regionen gibt», sagt Marcel Zbinden.

Die Studie des Instituts für Kommunikation und Marketing IKM der Hochschule Luzern zeigt auf, wie sich das Konsum- und Freizeitverhalten der Schweizer Bevölkerung durch die Coronakrise langfristig verändert. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Messung der ökologischen, ökonomischen und sozialen Nachhaltigkeit. Dazu befragt das Forschungsteam um Dominik Georgi, Marcel Zbinden, Carmen Grebmer und Larissa Dahinden in mehreren Befragungswellen zwischen April 2020 und April 2022 jeweils 1’000 Personen nach ihrem Verhalten in verschiedenen Lebensbereichen.

Bisherige Erhebungswellen:

- Erste Messung, Erhebungszeitraum: 9. – 16. April 2020 (Während Lockdown)

- Zweite Messung, Erhebungszeitraum: 19. – 26. Juni 2020 (Nach Lockdown)

- Dritte Messung, Erhebungszeitraum: 21. Oktober – 03. November 2020 (aktuell)