Besetzung

Musikalische Leitung Yi-Chen Lin

Cio-Cio-San (genannt Butterfly) Celine Byrne

Suzuki Aytaj Shikhalizada

B. F. Pinkerton Otar Jorjikia

Sharpless Yngve Søberg

Goro Michael Laurenz

Der Fürst Yamadori Patrik Reiter

Onkel Bonzo Levente Páll

Kate Pinkerton Sabine Winter

Der kaiserliche Kommissar Unnsteinn Árnason

Kind Aurel Boss

Bregenzer Festspielchor

Statisten der Bregenzer Festspiele

Prager Philharmonischer Chor

Wiener Symphoniker

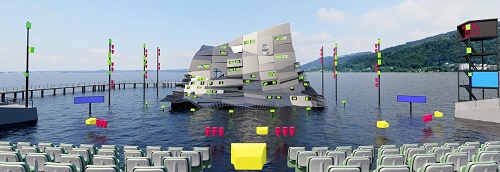

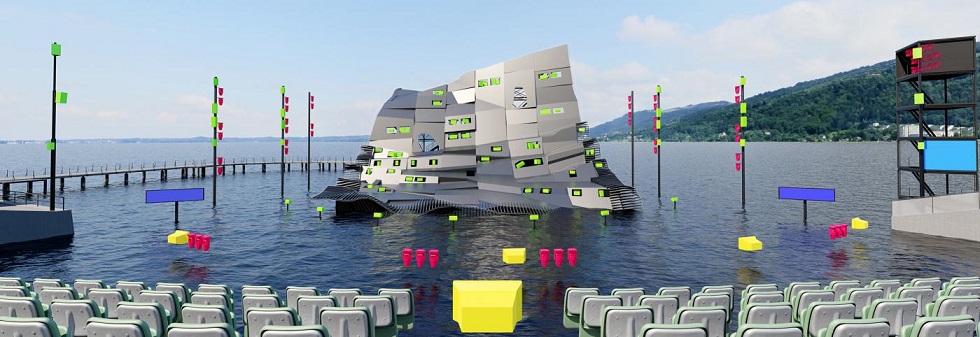

Mein erster Eindruck. So imposant wie das Bühnenbild für «Rigoletto» in den Jahren 2019 und 2021 ( Augen wie Garagentore, Hände von 11,5 Metern Länge und ein Gesamtgewicht von 175 Tonnen) ist dasjenige der japanischen Butterfliege nicht ganz, ja, vielleicht nicht ganz so spektakulär auf den ersten Blick, was aber täuscht. Das Blatt Papier, das der Bühnenbildner Michael Levine ersonnen hat, ragt 23 Meter in die Höhe und wiegt mit dreihundert Tonnen fast das doppelte als die damalige Rigoletto Figur.

Für die Wiener Symphoniker ist es immer dasselbe. Sie sitzen auf der Bühne des Bregenzer Festspielhauses, während der Orchesterklang auf den See übertragen wird. Unter der Leitung der in Wien aufgewachsenen, gebürtigen Taiwanesin Yi-Chen Lin intonieren sie das feingesponnene Notengeflecht Puccinis intensiv, trotzdem äusserst gefühlvoll und lassen somit den überragenden Stimmen auf der Bühne genug Raum und Volumen zu deren Entfaltung.

Zur Dirigentin, Zitat Tagesspiegel

Schon im zarten Alter von vier Jahren beginnt sie mit dem Geigenunterricht bei ihrem Großvater, bald kommen auch Klavierstunden hinzu. Und weil sich Yi-Chen Lin in beiden Fällen als außergewöhnlich begabt erweist, wird sie als Neunjährige zur Vorbereitungsklasse der Wiener Musikhochschule zugelassen.

Als Teenager tritt sie oft mit ihrer Schwester auf, die musikalisch ebenfalls zweigleisig fährt: Mal spielt die eine die Violine und die andere begleitet am Flügel, mal ist es umgekehrt. Letztlich aber entscheidet sich die 1985 in Taipei geborene und in der österreichischen Hauptstadt aufgewachsene Musikerin dann doch für „das leichteste Instrument der Welt“.

Wenn Yi-Chen Lin den Begriff gebraucht, ist er natürlich doppeldeutig gemeint. Rein vom Gewicht her betrachtet, ist der Taktstock tatsächlich nicht zu unterbieten. Da sich jedoch mit dem schlanken Stab selbst keine Töne erzeugen lassen und er dennoch die faszinierende Vielfalt eines ganzen Orchesters entfesseln soll, hat eine Dirigentin zugleich auch den komplexesten Job in der Klassik-Szene.

„An Abenden, an denen es gut läuft, ist es wirklich leicht“, sagt Yi-Chen Lin. „Weil ich mich dann von den anderen getragen fühle.“ Damit es so weit kommen kann, ist aber harte Arbeit nötig. Die fängt mit dem einsamen Partiturstudium an und wird kaum leichter, wenn es in den Proben dann darum geht, die eigenen Gedanken zum Werk den übrigen Beteiligten zu vermitteln.

Yi-Chen Lin stammt aus einer Musikerfamilie aus Taipei. Ihr Debüt als Dirigentin gab sie 2009 mit dem RSO Wien, seit der Saison 2020/21 ist sie Kapellmeisterin und musikalische Assistentin an der Deutschen Oper Berlin.

Weltklasse Klangqualität dank ausgetüfteltem System

Die Qualität der Zuspielung der Musik vom Festspielhaus zur Bühne geschieht mittlerweile in derart hoher Qualität, dass die Bregenzer Festspiele es wagen können, eine Oper wie Giacomo Puccinis „Madame Butterfly“ in das Programm zu nehmen, wobei der originale italienische Titel „Madama Butterfly“ des 1904 uraufgeführten Werks internationalisiert wurde. Dass Regisseur Andreas Homoki hingegen keine aktuelle Sextourismusgeschichte und somit ein globales Thema forciert, sondern, verdeutlicht durch die Kostüme von Antony McDonald, einer erstarrten japanischen Kultur zum Ende des Shogunats, also der Samuraifürsten, ein Amerika der 1950er-Jahre gegenüberstellt, beinhaltet zwar einen Zeitsprung, ist von der Handlung her aber nachvollziehbar.

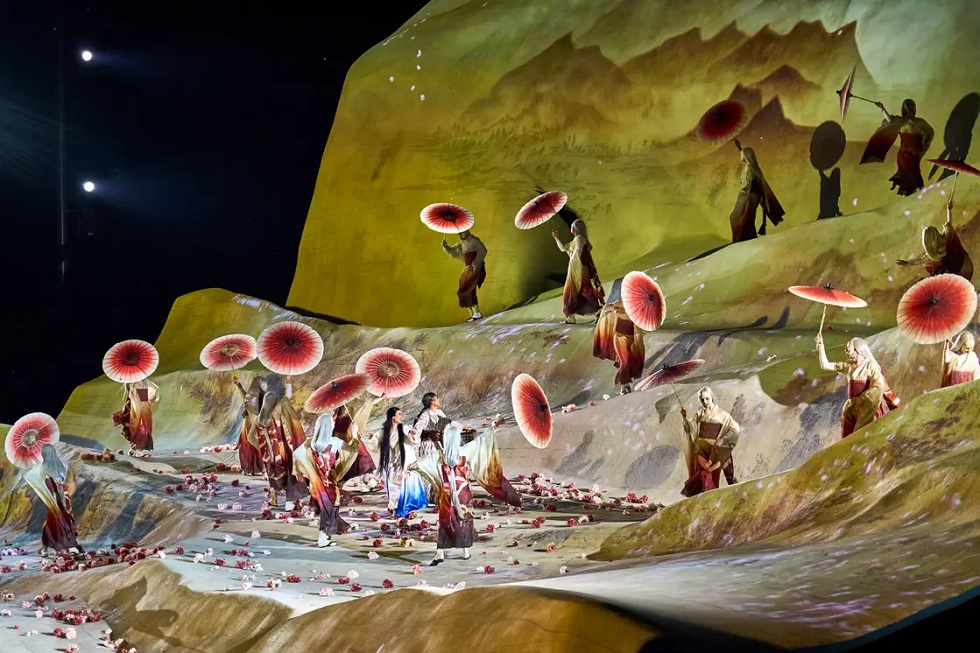

Den Einbruch einer fremden neuen Welt – der Amerikanischen – in diesen ewig wirkenden Raum kennzeichnen sie sehr wohl mit den Gesten der Eroberung und der Zerstörung. Mit Pinkertons Auftritt bricht die US-Flagge an einem phallischen Fahnenmast durch das zarte Papier, bohrt sich mit eindeutig zweideutigem Besitzanspruch gen Himmel, lässt triumphierend das Star-Spangled-Banner wehen, dessen Hymne der Komponist Giacomo Puccini in «Madama Butterfly» auch musikalisch beschwört. Demgegenüber stehen die behutsam schreitenden Gesten einer Tänzergruppe, die sich in ihren weiß-beigen Kostümen direkt an das mit allerlei japanischen Zeichen beschriebene Papier anschmiegen. Es könnten Priester sein, jedenfalls Vertreter des alten Japans, jener Ahnen, deren Kraft Butterfly alias Cio-Cio-San so stark in sich spürt.

Kurzfassung des Geschehens

Auf der Seebühne erleben wir das Aufeinandertreffen zweier unterschiedlicher Zivilisationen, der sich in dieser Oper ereignet, für den amerikanischen Marineleutnant B. F. Pinkerton, der eine Scheinehe mit der blutjungen Japanerin Ciò-Ciò-San eingeht, die sie, im Gegensatz zu ihm, ernst nimmt. Und drei Jahre lang auf ihn wartet, gemeinsam mit dem Kind, das in der Folge ein kleines Papierschiff in den amerikanischen Farben zu Wasser lässt.

Madama Butterfly wartet in Bregenz mit vielen Effekten auf Figuren auf einem zerknitterten Tuschebild

Wenn Pinkerton dann endlich wiederkehrt, um, an der Seite seiner neuen, amerikanischen Frau, ebendieses Kind mitzunehmen, ist das Schiff übergross geworden. So gross, wie alles auf der Seebühne der Bregenzer Festspiele sein muss, die, als weltgrösste Seebühne, siebentausend Zuschauern Platz bietet – knapp zweihunderttausend pro Saison. Allein das Blatt Papier, das der Bühnenbildner Michael Levine ersonnen hat, ragt 23 Meter in die Höhe und wiegt dreihundert Tonnen. Und scheint doch über dem Bodensee zu schweben, sanft gewellt, leicht wie die japanischen Schriftzeichen und die Tuschezeichnung mit den Bergen von Nagasaki, die es zeigt. Das passt zu dieser Oper, die ihre Schicksalsschwere aus der Leichtigkeit gewinnt und bis auf eine grosse Chorszene fast ein Kammerspiel bleibt, das sich ganz auf die Titelfigur konzentriert.

Homoki schafft hier mit ruhiger Hand Bilder voller Poesie – etwa, wenn sich die Geishas mit ihren japanischen Schirmchen von der obersten Kante des Bühnen-Papiers einen Pfad hinab bahnen. Mit Lichtwechseln (Licht: Franck Evin) erzeugt Homoki zudem immer wieder neue stimmungsvolle Landschaftsbilder, aber auch sehr bedrohlich wirkende Gesichter etc.

Ein wie vom Wind verwehtes, geknülltes Seidenpapierblatt mit Kalligraphien von Bäumen und Bergen – trotzdem 1340 Quadratmeter Fläche, 33 Meter breit, 23 Meter hoch und 300 Tonnen schwer.

Der amerikanische Marineoffizier Pinkerton – stationiert in Nagasaki – hat über den Vermittler Goro ein Haus zur Nutzung für 999 Jahre erworben, inklusive des Geisha-Mädchens Cio-Cio-San genannt Butterfly.Ungewöhnlich, dass eine Oper mit einem Männerduett beginnt Pinkerton und der amerikanische Konsul und es dauert schon eine Weile, bis etwa zwei Dutzend Geishas daher tippeln, alle mit einem ro-gelb.orangen Kimono und einem typisch asiatischem Schirmchen „bewaffnet“.

Dazu gesellt sich „Butterfly“ im weissen Kimono mit leichtem rosa am unteren Rand, später Pinkerton in marineblauer Uniform

Homokis ruhig zurückhaltende Inszenierung

Eine sanfte Interpretation des tragischen Stoffes, von Andreas Homoki nicht reißerisch dramatisch umgesetzt. Er verzichtet auf Effekthascherei, zu der die grandiose Location geradezu einlädt. Homoki verfällt der Lockung nicht, sondern lässt den Akteur*innen und der Musik Puccinis genug Raum zur Entfaltung. Dass, wie immer, dann doch noch einer ins Bodenseewasser fällt, scheint beim Spiel auf dem See einfach unerlässlich und sei dem Intendanten des Zürcher Opernhauses bei seinem Gastspiel in Bregenz nachgesehen.

Schon fast eine „One woman Show“, ist doch die Hauptfigur quasi ununterbrochen auf der Bühne, wirkt das Geschehen fast wie ein Kammerspiel.

Mit Celine Byrne haben, die den Riesenraum zu füllen vermag. Fast zwei Stunden lang pausenlos auf der Bühne, bringt die irische Sopranistin alles mit, was die Rolle fordert: Leichtigkeit und Kraft, Zärtlichkeit und dramatische Ausbrüche, genau gesetzte, aus dem Text entwickelte Farben und Linien von glühender Intensität – eine junge Frau, die an ihrer Unabdingbarkeit innerlich verbrennt. Wie das Papier, das am Ende des Abends in Flammen aufgeht.

Da wird etwa der reiche Fürst Yamadori (auffallend tenorschön: Patrik Reiter) von Sklaven durchs Wasser getragen, treiben Butterfly und ihre Dienerin Suzuki den aufdringlichen Heiratsvermittler Goro (mit gut dosierter, ironischer Komik: Michael Laurenz) in den See, so dass er sich nur schwimmend retten kann. Damit lässt sich Homoki. zum Gaudi des Publikums, doch noch zu einem, in Bregenz fast unvermeidlichen, «Wasserfall» hinreissen.

Zur Homokis Inszenierung allgemein

Im Gegensatz zu manchen Vorgängerproduktionen wirken die Effekte nie aufgesetzt, sondern aus dem Grundkonflikt entwickelt. Eine weisse Tänzerschar schwebt lautlos über das Papier, verkörpert die Macht der kulturellen Tradition über Ciò-Ciò-San. Es sind die Totengeister, die ihr am Ende den Dolch für den traditionellen japanischen Selbstmord reichen. Ähnlich wie Puccini sich für seine Partitur mit der japanischen Kultur und Musik beschäftigte, hat der Kostümbildner Antony McDonald Vorbilder im Kabuki-Theater gefunden.

Die amerikanischen Figuren scheinen dagegen eher dem Hollywoodkino der 1950er Jahre entstiegen. Die elegante Lichtführung von Franck Evin, der schon die Zürcher «Butterfly»-Produktion von Ted Huffman veredelte, vermag dem Papier bei Bedarf sogar einen dramatischen Faltenwurf zu verschaffen. Ebenso wie Homoki auch in Zweier- und Dreierszenen Spannung herstellt, indem er die Figuren weite Strecken zurücklegen und immer den gesamten Raum bespielen lässt. So gelingt, was vorab kaum möglich erschien: das Kammerspiel zu vergrössern, ohne es zu vergröbern. Poesie triumphiert über den Widerstand der Materie, wenn der Frauenchor zu Beginn von höchster Höhe herabschwebt oder die Geister die Bühne mit einem Blütenregen bedecken.

Zartheit und Klarheit in den Strukturen

Unaufdringlich, aber handwerklich brillant, scheint die Produktion selbst etwas von einer Tuschezeichnung zu haben, die weich, aber immer klar konturiert ist. Was perfekt mit der musikalischen Anlage durch den Dirigentin Yi-Chen Lin harmoniert, die ebenfalls Zartheit mit Klarheit, leichthändige Detailgenauigkeit mit dramatischem, trotzdem zurückhaltendem Vorwärtsdrang vereint. Dabei muss auch sie besondere Widerstände überwinden, die in der technischen Koordination zwischen den Sängern draussen und dem Orchester drinnen im Festspielhaus liegen.

Den wechselnden Gefühlszuständen der Titelfigur von Hoffen, Bangen, Warten und totaler Enttäuschung folgend taucht Franck Evin in seinem Lichtdesign den poetischen Papierraum in immer neue Farbvaleurs. Der Einheitsraum erschöpft sich nicht, seine Bildmacht entwickelt über den Abend magische Spannung. Auch sängerisch lebt diese „Madame Butterfly“ von der Differenzierung und weniger von der dramatischen Überwältigung. Celine Byrne gibt eine verblüffend lyrische, verletzlich anrührende Cio-Cio-San, der Charakter ihres Soprans ist mehr Liù als Tosca. Der famose Tenor von Otar Jorjikia (Pinkerton) schmiegt sich ideal an ihre Stimme. Er hat, für Puccini perfekt, herrlichen Schmelz, Legatoeleganz und jenes einschmeichelnde Moment, das dem großen Duett des Paars am Ende des ersten Akt eine Gefühlswahrheit beschwert, die zwar nicht von Dauer, aber doch vom Zauber des erfüllten Augenblicks ist. Yngve Søberg steuert seinen warm timbrierten Sharpless-Bariton bei, Aytaj Shikhalizada ihren dunklen Mezzo als anteilnehmende Dienerin Suzuki. Sehr schön auch das Terzett Suzuki, Pinkerton und Konsul, das schlussendlich durch Pinkertons amerikanische Frau, Sabine Winter, zum Quartett erweitert wird. Die Wiener Symphoniker dirigiert Yi-Chen Lin packend und pathosvermeidend. Die Soundanlage, die das Orchester aus dem Festspielhaus zuspielt, bewährt sich.

Dies sah auch das begeisterte Publikum, das schon mit Szenenapplaus nicht gegeizt hatte so und applaudierte langanhaltend und kräftig, garniert gar mit etlichen Bravorufen.

Nach Quasidurchfall an der Premiere heute ein Welterfolg

Die Oper wurde in ihrer ursprünglichen Fassung als Zweiakter am 17. Februar 1904 im Teatro alla Scala in Mailand uraufgeführt. Die Uraufführung der dreiaktigen Neufassung fand am 28. Mai 1904 in Brescia statt.

Grundsätzlich ist ja schon erstaunlich, dass die „Madame Butterfly“ eine der meistgespielten Opern weltweit ist, hat sie doch nicht eine Arie, ein Chorgesang oder sonst ein Stück, die man einfach kennt, ob Operngänger*in oder nicht, wie z.B. „Elucevan le stelle“ aus „Tosca“, der Triumphmarsch aus Aida, „Nessun dorma“ aus „Turandot“, den „Gefangenenchor“ aus „Nabucco“, Bizets –«Habanera» aus dessen Carmen oder „La donna e mobile“ aus Verdis „Rigoletto“ usw.

Puccinis «Madama Butterfly» war bei ihrer Uraufführung im Jahr 1904 an der Mailänder Scala noch ein echtes Fiasko. Dabei spielte auch der kurz zuvor ausgebrochene Krieg zwischen Japan und Russland eine Rolle, zumal die Herzen der Italiener mehrheitlich für Russland schlugen. Stattdessen reüssierte in derselben Mailänder Saison Umberto Giordanos «Siberia», in der eine russische Kurtisane sich für einen straffälligen Soldaten opfert und ihm ins Straflager nach Sibirien folgt.

Fazit

Die Reise zur Seebühne in Bregenz lohnt sich auch im Sommer 2023, wenn «Madame Butterfly», traditionsgemäss, nochmals eine zweite Saison gespielt wird und schon baut sich eine gewisse Spannung auf, wenn man auf 2024/25 vorausblickt, wenn Carl Maria von Webers «Freischütz» die Seebühne entern wird.

Szenenfoto Diashow Madame Butterfly von Anja Köhler und Karl Forster

fotodiashows.wordpress.com/2022/08/08/madame-butterfly-seebuhne-bregenz-6-august-2022/

Text: www.leonardwuest.ch Fotos: bregenzerfestspiele.com/de