Das Leben bot uns in St. Louis keine Aussichten mehr. Wir waren dabei, die Rückkehr nach Europa vorzubereiten und sparten schon das Geld für die Überfahrt. Aber eines Tages, als ich im Lagerhaus die stinkenden Biberhäute sortierte, suchte Kyburz aufgeregt nach mir.

»Nachrichten von Sutter, erstaunliche Nachrichten! Er hat sich durchgeschlagen und ist in Kalifornien angekommen! Der Gouverneur schenkte ihm viel Land, er ist wieder ein grosser Herr und sucht Feldarbeiter, Handwerker – vor allem aber Schweizer. Die Kolonie heisst: Die Neue Schweiz!«

Wir kamen in Aufregung. Konnte diese Nachricht stimmen? Würde Kalifornien für uns eine Zukunft bieten? Der Gedanke war fast zu schön, um wahr zu sein.

Bald kamen jedoch Trapper, Jäger und sprachkundige Indianer mit neuen Informationen in der Stadt an und wir konnten die Geschichte langsam zusammenreimen.

Aus Westport musste Sutter wieder vor den Schulden flüchten und war fast anderthalb Jahre unterwegs, auf höchst abenteuerlichen Wegen. Er zog erst mit einer kleinen Truppe auf dem Oregon Trail westwärts, der durch Fort Vancouver bis zum Ozean führte. Nachher segelte er mit Handelsschiffen nach Alaska und sogar nach Hawaii.

Wir fragten uns: »Wie hatte er es bloss geschafft, solche Strecken zu reisen? Schon wieder freundliche Helfer und Investoren gefunden?«

Er landete jedenfalls in Nord-Kalifornien im Hafen von Yerba Buena, sprach bei dem Gouverneur vor und bekam Erlaubnis, Land zu besetzen, wo es ihm beliebte.

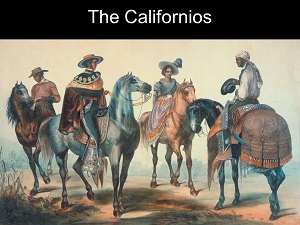

Ihr müsst wissen, damals war Kalifornien sporadisch, nur entlang der Küste von Weissen spanischer Abstammung besiedelt, den «Californios». Die Arbeit machten die zum Christentum bekehrten Indianer, die sogenannten Missionsindianer, sie waren praktisch als Sklaven gehalten. Landeinwärts in die Flusstäler oder höher in die Berge wagte sich niemand, es war unbekanntes Land, voll von Gefahren und feindlichen Indianern.

An der Küste wurden Sutter also schöne Ländereien angeboten, doch er wollte nicht unter den Californios bleiben, viel mehr sein eigener Herr und Meister sein. So liess er sich von Eingeborenen auf dem Fluss Sacramento stromaufwärts rudern, um einen Platz im Landesinnern auszusuchen, wo es noch keine Siedlung gab.

Es war ihm bald gelungen, einige weisse Arbeiter und willige Indianer einzuspannen und die ersten Gebäude zu errichten. Die Leute berichteten:

»Seine Siedlung wächst und wächst! Häuser und Werkstätten entstehen, der Boden wird bebaut und jede Arbeiterhand ist bei ihm willkommen. Seine Kolonie heisst auf Spanisch: Nueva Helvetia.«

Wir waren sprachlos. Das alles kostete Geld, viel Geld sogar, auch wenn die Landschenkung gratis war! Woher kam es? Hatte er endlich Gewinne gemacht? Aber trotz all den Zweifeln keimte in uns die Hoffnung auf, dass in der neuen Siedlung auch wir unser Glück machen könnten.

Woche für Woche kamen wir abends zusammen, fantasierten über ein neues Leben in Kalifornien, lernten ein paar Brocken Spanisch, rechneten die minimalen Reisekosten aus – und warteten. Immer öfter tauchten nämlich Amerikaner von der Ostküste auf, die in grösseren Gruppen die Überquerung wagten. Kaum kamen sie bei uns an, wollten sie so schnell wie möglich Richtung Abend weiter. Die Warnungen, dass die Berge in der Winterzeit den sicheren Tod bedeuteten, wollten die Ungeduldigen gar nicht hören. Wir dachten uns: Bei vernünftiger Planung sind wir bei der nächsten Karawane auch dabei.

Endlich kamen günstigere Zeiten. Wir sagten den wenigen Freunden Lebewohl, schnürten die Säcke mit Kleidern und Proviant und bestiegen die teuer gekauften Pferde mit dem ängstlichen Gebet: »Lieber Gott hilf uns, dass wir unsere Tiere in grösster Not nicht verzehren müssen!«

Um die Reise zu beschreiben, fehlen mir fast die Worte. Hitze, Kälte, Überschwemmungen und Dürre, alles kam auf uns zu – das allerschlimmste waren aber die Berge. Die Ochsenkadaver, die umgekippten Karren, die einfachen Holzkreuze auf kleinen Erdhaufen: Wir hatten alles abgesucht, nach Brauchbarem und Essbarem. Kinder starben und wurden geboren, während die Mütter mit ihrem Heulen das tägliche Leiden noch schwerer machten.

Aber endlich, beim langsamen Abstieg ins grüne Sacramento-Tal spürten wir so was wie ein Siegesgefühl. Zum Reden hatten wir kaum noch Stimme. Unsere entkräfteten Pferde an den Kandaren führend, sahen wir endlich grüne Weiden und Weizenfelder. Die ersten Arbeiter in Sichtweite liefen zu uns, brachten Wasser und Brot, und ein Junge rannte schon voraus, um die Nachricht in der Siedlung zu verbreiten.

Der Patron selbst begrüsste uns am offenen Tor. Wie gross war seine Freude, Schweizer und sogar alte Bekannten zu sehen!

»Auf Leute aus der Schweiz kann man sich verlassen, sie sind immer genau und streng ehrlich«, das waren seine Worte. Wir hatten Tränen in den Augen vom warmen Empfang, sicherlich auch von der Erschöpfung.

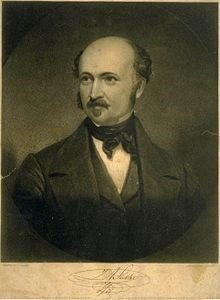

Wir wurden also Bewohner von Nueva Helvetia – Neu-Helvetien – auf mexikanischem Boden. Sein Gründer war Kommandant, Farmer, Patriarch, Friedensrichter und König in einer Person, mit dem stolzen Titel: Juan Agosto Sutter Capitano.

Die Neue Schweiz und ihre Bewohner

Wie könnte ich diese Siedlung am besten beschreiben? Während unserem Aufenthalt wurde sie immer weiter ausgebaut. Der Mittelpunkt der Kolonie war eine richtige Festung, mit Wehrmauern und zwei Kanonen vor dem imposanten Tor; man nannte sie ›Sutters Fort‹. Im Hauptgebäude gab es Platz für das Kontor und für die privaten Räume des Capitano, daneben standen Lagerschuppen, Werkstätten und Hütten für die Arbeiter. Die meisten waren Indianer, aber entlaufene Matrosen und andere Durchreisende fanden auch Unterkunft und Arbeit hier – leider auch manches Lumpenpack. Sutter konnte nicht wählerisch sein, denn er wollte sein kleines Reich bevölkern und sogar übers Fort hinaus ausdehnen. Deshalb empfing er jeden Einwanderer generös und versorgte die zerlumpten, ausgehungerten Gestalten, bis sie wieder zu Kräften kamen. Viele zogen nachher einfach weiter, manchmal ohne sich für die grosse Hilfe bedankt zu haben, aber das schien Sutter nicht weiter zu kümmern. Er hatte übrigens nach einem Jahr die mexikanische Staatsbürgerschaft und den offiziellen Brief über die Landschenkung bekommen, ausserdem wurde er militärischer Befehlshaber im ganzen Sacramento-Tal. Praktisch bedeutete das nur seine eigene Siedlung, weil es etwas anderes damals noch nicht gab. Trotzdem ein schöner Erfolg für den Mann, der von einer militärischen Laufbahn träumte, dreimal Pleite machte und auf der Flucht vor Gläubigern war!

Dennoch: Sutter hatte einige wunderbare Charakterzüge, die ich nicht genug hervorheben kann. Wir spürten seine echte Herzensgüte und ein Verantwortungsgefühl für die Leute, die bei ihm anklopften. Nicht nur das Schicksal seiner Kolonie lag ihm am Herzen, sondern auch das Wohlergehen jedes Einzelnen – er half oft, ohne daraus Nutzen zu ziehen.

Eine andere erstaunliche Eigenschaft war sein Umgang mit den Indianern. Nie hatten wir – zuvor oder danach – einen Weissen erlebt, der so verständnisvoll und klug mit ihnen verhandeln konnte. Er hatte nach anfänglichen Reibereien sogar die Wilden für seine Zwecke eingespannt. Ich meine die freien, nicht bekehrten Indianer. Sie jagten für ihn, machten die Flussfahrten hinunter zum Hafen, arbeiteten bei seinen Mühlen und auf den Feldern. Zum geschenkten Land pachtete Sutter grosse Wälder und Wiesen von ihnen, so entstand allmählich ein kleines Reich, das wirklich nur ihm gehörte.

Für die Eingeborenen war die regelmässige Arbeit jedoch ungewohnt und sie erfüllten ihre Aufgaben am Anfang mehr schlecht als recht. Ein Indianer wollte grundsätzlich nicht arbeiten, für ihn war das reine Frauensache. Dass so viele es doch taten, oder wenigstens versuchten, war ein kleines Wunder und nur Sutter zu verdanken. Er konnte im Notfall auch harte Strafen erteilen, deshalb nannte man ihn mit Bewunderung Indianerbezwinger. Womit er die Wilden für sich gewinnen konnte? Ich weiss nicht. Aber er behandelte sie halt anders als die hochmütigen Mexikaner.

Aber genug des Lobes, sonst denkst Du, geschätzter Leser, dass wir ein Paradies vorgefunden hätten. Es war unerhört, was Sutter in der Wildnis auf sich genommen hatte, ohne Werkzeuge, landwirtschaftliche Geräte und Facharbeiter. Trotz erstaunlichen ersten Erfolgen war das Leben in der Siedlung sehr mühsam: knochenharte Arbeit unter den einfachsten Bedingungen und je nach Ernte wenig oder kaum was zum Essen. Das eigene Brot schmeckte den Hungrigen schon, aber so was Grobes hatte ich nie im Leben gekostet. Manchmal mussten die Indianer sogar ihren alten Lieblingsbeschäftigungen nachgehen: sie sammelten Eichen und Heuschrecken und buken ein Brot daraus.

Ein anderes Problem war, dass auf einem kleinen Areal viel zu viele Menschen wohnten. Zwar konnten wir Weissen aus Lehmziegeln kleine Häuser bauen – die Indianer hatten nur Grashütten – doch wegen dem allgemeinen Schmutz, Lärm und den Insektenplagen waren wir auch nicht bessergestellt. Das Wasser war knapp, Textilware ebenso; die wenigen Kleidungsstücke, die die Indianer bekommen hatten, wurden von ihren Eigentümern oft auf Ästen und Büschen als Opfergabe für die Götter aufgehängt. Die kleinen Halbindianer rannten im Hof splitternackt herum, Sutter konnte höchstens einige Baumwoll-Hemdchen austeilen, wenn von der mexikanischen Regierung hoher Besuch kam.

Aber warum Halbindianer? Damit habe ich die Sitten in der Siedlung angedeutet. Die kräftigen Männer, voll im Saft, fanden weit und breit nur Squaws, das heisst Indianerfrauen. Für ihre Männer war es kein Problem, ein Weib mit einem anderen Mann zu teilen, sogar Vielweiberei war bei den Sacramento-Indianern gang und gäbe. Sutter ging leider mit dem schlechten Beispiel voran: er behielt für sich gleich zwei schöne Mädchen, die in seinem Vorzimmer kauerten und zu seiner Verfügung standen. Ausserdem fühlte sich jede andere Indianerfrau geehrt, wenn der grosse Herr sie zu sich bestellte.

Für meine bäuerliche Seele waren diese Freizügigkeiten zu viel – die Natur meldete sich auch bei mir, aber ich konnte und wollte nicht auf diese Art leben. Ich wählte ein hübsches, scheues Mädchen aus, nahm es zu mir in die Hütte und wir lebten zusammen als Mann und Frau. Ihr Name Ahyoka bedeutete: «Sie brachte Fröhlichkeit». Sie wurde diesem Namen gerecht und erhellte meinen harten Alltag. Den anderen Männern hatte ich ganz klar zu verstehen gegeben, dass sie nur zu mir gehörte. Sie hatten meinen Entscheid respektiert, Sutter ebenfalls – bei ihm war halt alles möglich, Einweiberei auch.

Alkohol, Finanzen und Politik

Langsam lernte ich die grössten Probleme der Kolonie kennen, die auch zu Sutters Untergang führen sollten. Das Trinken war ein wahrer Fluch, der sich immer mehr verbreitete, nachdem wir eine Schnapsbrennerei in Betrieb nahmen. Hier ging Sutter auch mit dem schlechten Beispiel voran, er trank zu oft und zu viel.

Nicht zu glauben waren die Finanzen! Auch dieses Unternehmen war völlig auf Kredit aufgebaut. Und mit dem Zurückzahlen war es so, wie es bei Sutter immer war: Es ging nur mit Hilfe neuer Kredite. Mal war die Ernte miserabel, mal das Vieh abhandengekommen, mal frassen zu viele Gäste die Reserven auf. Die Barkasse, die für uns die wichtigste Lebensader bedeutete, wurde im Hafen von den Gläubigern mehrmals in Beschlag genommen. Von überall kamen Beschwerden, Drohbriefe und nach allen Himmelsrichtungen musste Sutter neue Versprechungen schicken – ein wahrer Künstler, der so etwas jahrelang mit Erfolg durchhalten kann.

Zudem bescherte uns die hohe Politik sogar einen Krieg! 1845 kam es zur Rebellion, die Californios wollten nämlich einen unabhängigen Staat ausrufen, und die Regierung von Mexiko antwortete mit einem Feldzug gegen sie. Auch Sutter wurde aufgefordert, als treuer Staatsbürger mit seinen Truppen nach Süden zu marschieren. Er wurde sogar zum Hauptmann der mexikanischen Armee ernannt, er trug diesen Titel also das erste Mal rechtmässig. Der kleine, eitle Mann war am Ziel seiner Träume, endlich konnte er als echter Soldat in den Krieg ziehen! Exerzierte doch seine kunterbunte Truppe gewohntermassen jeden Abend im Hof: Indianer, Mestizen, Weisse, alle unterschiedlich gekleidet in gefundenen, gestohlenen oder selbst genähten Uniformen.

In einem Krieg unter Mexikanern wurde aber kein Schuss abgefeuert, denn sie waren alle untereinander verschwägert. Es bedeutete nur: marschieren, drohen, verhandeln, wieder marschieren – um schlussendlich einen Friedensvertrag abzuschliessen. Diese Militärparade kostete Sutter unendlich viel Geld, und nach seiner Rückkehr stellte er verzweifelt fest, dass die Indianer während seiner Abwesenheit gar nicht gearbeitet hatten. Die Ernte war verfault, das Vieh verwahrlost. Und gerade jetzt hätte er bei einem guten Ertrag etwas von seinen Schulden abtragen können!

Die grössten Schwierigkeiten verursachte aber sein gutes Herz. Er war in hohem Mass hilfsbereit gegenüber Fremden und diese waren immer öfter Amerikaner, die sich hier niederlassen wollten. Sutter erzählte später:

»Manchmal waren meine Häuser so voll von Emigranten, dass ich selbst kaum einen Platz zum Schlafen finden konnte.«

Mexiko sah mit Angst zu, wie die USA durch Kauf oder Kampfhandlungen neue, riesige Gebiete eingenommen hatten. Der Drang des jungen Staates nach mehr Lebensraum war offensichtlich und nach der Besetzung von Texas wusste jeder: Es war nur eine Frage der Zeit, dass auch Kalifornien amerikanisch wird. Die mexikanische Regierung erkannte zu spät, was unser kleines Reich im Sacramento-Tal für die Einwanderer bedeutete: einen sicheren Hafen, Lebensrettung, Überbrückungshilfe und vieles mehr. Tausende Amerikaner von der Ostküste waren schon unterwegs gegen Westen, wo diese Siedlung eine Schlüsselrolle für sie spielen würde.

»Wer Sutters Fort hat, hat Kalifornien«, sagten alle, manche in Siegesfreude, andere mit Schrecken.

Die mexikanische Regierung war voller Hass gegen Sutter – trotz seiner Militärparade – und wollte ihm das Fort sogar abkaufen. Die Verhandlungen zogen sich in die Länge, während der Krieg mit den Amerikanern im Süden schon angefangen hatte.

Aber Kalifornien war gross und im Norden herrschte noch Windstille. Weil Sutter dringend neue weisse Siedler brauchte, nahm er weiterhin die erschöpften Menschen nach der Überquerung der Sierra Nevada in seiner Siedlung mit offenen Armen auf. Er pflegte und fütterte sie und gab ihnen allzu gern Arbeit, wenn sie bleiben wollten. Sie kamen in Scharen und immer mehr wollten bleiben, manche allerdings als selbstständige Farmer. Aber auch sie liefen zuerst zu Sutter, und er half, wo er nur konnte. Ganze Familien liessen sich nieder, neue Dörfer und Farmen entstanden, das Tal wurde immer höher bewohnt und bewirtschaftet. Der Patron war überzeugter denn je: Die Zukunft heisst Amerika!

Einmal kam sogar ein Schiff mit 150 Mormonen im Hafen an. Sie waren unterwegs zum Grossen Salzsee, wo sie mit ihren Gleichgesinnten einen Gottesstaat gründen wollten. Ihr Apostel aber schickte ihnen eine Botschaft entgegen:

»Bleibt wo ihr seid, bis es möglich ist, im neuen Reich Utah

Brot für alle anzubauen!«

Was für ein Segen für Sutter! Die Mormonen waren die besten Handwerker, Weber und Schmiede, die wir je gesehen hatten. Wenn man ihre Religion nicht verspottete, benahmen sie sich friedlich und enthaltsam, ganz im Gegenteil zur üblichen rohen Bande.

Endlich gute Aussichten …

Sutter war noch lange nicht aus dem Schneider, aber voll guten Mutes, dass sich in einem Jahr alles zum Besten wenden wird. Wir Schweizer hofften auch, dass er uns anständigen Sold zahlen würde und wir mit einem kleinen Vermögen nach Europa zurückkehren konnten. Inzwischen wurde ich Oberfuhrmann, der Aargauer Samuel Kyburz Hausmeier, und ein tüchtiger Kerl aus dem Glarus, Heinrich Lienhard, Schlüsselwart seines ganzen Reiches.

Im Jahr 1848 war die Saat vielversprechend, das Vieh gedieh gut und Sutter war angesichts der schönen Felder voll des Lobes. Er trug sich mit grossen Plänen: Zum Beispiel wollte er eine neue Getreidemühle bauen, die den Weizen auch für den Markt verarbeiten konnte. Sein Lieblingsprojekt war aber die Errichtung eines Sägewerks, um das Bauholz selbst zu produzieren, sowohl für die eigenen Farmen als auch für den Verkauf. Er hoffte, dadurch alle seine Schulden begleichen zu können und sogar reich zu werden, weil Bauholz für die neuen Siedlungen das Wichtigste war.

»Ich bin bald aus meinen Schwierigkeiten heraus«, pflegte er zu sagen. Sein immer freundliches Wesen strahlte noch mehr Zuversicht aus als sonst.

Für die Sägemühle hatte er allerdings eine merkwürdige Stelle ausgewählt: 50 Meilen vom Fort entfernt, oben am wilden Amerikanerfluss. Viele schüttelten die Köpfe und hielten die Lage für ungeeignet.

»Wieder eine von Sutters Verrücktheiten. Man muss das gesägte Holz durch Schluchten hinunterflössen. Das wird schwierig!«

Da er jedoch darauf bestand, fingen wir mit den Ausgrabungen an und er freute sich wie ein Kind über jede gute Nachricht von der Baustelle.

Bis eine verhängnisvolle Entdeckung alles zunichte machte!

Fortsetzung folgt:

Die Welt im Rausch

Text: www.annarybinski.ch

Homepages der andern Kolumnisten:

www.leonardwuest.ch www.herberthuber.ch

Link auf den ersten Teil der SUTTER Story von Anna Rybinski:

SUTTER THE SWISS Eine historische Geschichte 1. Teil von Anna Rybinski